首批林業技術定向生施政歡如今已經當上了基層林業站的站長

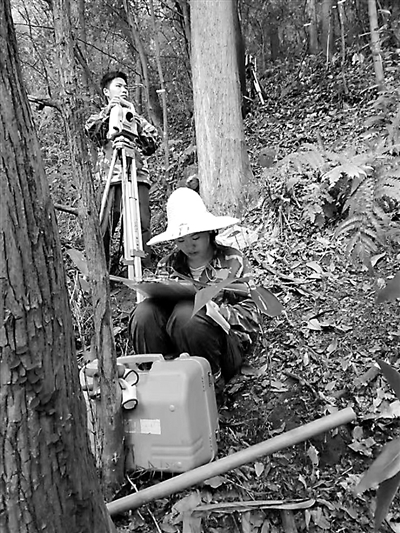

林業技術定向生利用暑假時間在天目山做課題。

學校供圖

不久前,國家公園設立專家組來到位于浙江麗水的百山祖國家公園進行現地考察。給他們留下深刻印象的,是幾名青年林技人員主創的公眾號“美麗鳳陽山”。一年多來,他們走進山林深處,拍下了當地的特色物種,以300多篇原創作品向公眾展示神秘的百山祖。

“當年選擇麗水職業技術學院的林業技術專業定向生,就是想成為一名純粹的林業人,為家鄉的森林保護和產業發展出份力。”主創人之一的王丹說道。

因林而生,為林而學,擁林而興。一個“林”字深深鐫刻在麗水職院的辦學基因里,全校33個專業覆蓋了生態經濟體系中的9個產業,是浙江唯一設置林業技術專業的高職院校。“從2015年起,我們在招生、教學、育人等多維度對專業進行系統再造,入選了省級高水平專業群,培養了一大批愿意學、用得好、留得住的優質林技人才。”學校黨委書記周一紅說。

愿意學:省市共建定向專業

80%以上的森林覆蓋率,成就過麗水林業產業的一段輝煌。20世紀80年代木頭實行市場化定價,飛漲的價格讓林業迅速成為當地的支柱產業,個別縣里光林業局管轄的工作人員就有五六千人。

然而,在產業盲目擴張、市場競爭白熱化以及資源約束等多重沖擊下,林業產業遭受重創。21世紀以來,麗水歷屆政府將生態綠色作為發展戰略,林業從資源依賴型經濟向生態型產業轉型。

從傳統砍林到現代看林,人才斷檔的問題日漸凸顯。據麗水市林業局原黨委書記、局長廖永平介紹,基層林技人員年齡大多50歲出頭,新招錄的少有林技專業學生,大多是學其他專業的,“往往連基本的測量都不會,有的林業站已經到了無人可用的境地”。

2015年,時任浙江省委書記夏寶龍到麗水職院調研,針對基層林技人才緊缺的現狀,指示學校要發揮傳統辦學優勢,“為森林浙江建設培養大批能說會寫會上山的新時期護林人”,并提出由省林業廳和麗水市共建林業技術專業,實行定向招生培養。

麗水職院前身可追溯到1953年的浙江林業學校,為省內外輸送了萬余名林業人才。但受制于林業產業長期低迷,招生也是每況愈下。“共建方案下來后,像給專業打了一劑‘強心針’,我們明顯感覺到新的發展機會來了。”校長梁偉樣說。

協議簽訂后不久,分管校長與招生就業處干部一個個縣(市、區)去跑招生指標。用人單位認為這是利于麗水林業持續發展的好事情,關鍵是人員編制及畢業生質量問題。于是,學校又與地方政府、人社部門對接,一個個落實招生指標和用人指標,實現了招生即招聘,解決了定向生畢業后的編制問題。

在首批入學的49名定向生中,施政歡至今保存著印有(1510)班編號的迷彩服,15代表年份,10是班級序號。為何選擇務林?施政歡說,一是從小在山里長大,對森林有感情;二是定向培養沒了就業之憂,可心無旁騖學本事;三是學校花大力氣建設專業,受益的自然是學生。果不其然,畢業后的施政歡如魚得水,如今當上了基層林業站的站長。

用得好:全周期工學交替培養

麗水職院有座后山,是白云山國家森林公園,被林業專業學生稱作“第二學堂”。除了有的理論模塊學習搬進大山“身臨其境”,學生還可組團到此開展項目化實踐研究。知識技能與實學實戰的有機融合,見證了該專業最鮮明的培養導向。

“貫穿4年的一條主軸,我們稱之為全周期工學交替。簡單來說,學生學完一學期后,利用寒暑假進林業站等準就業單位實習,檢驗已學知識,再帶著實習中的問題回校解決。大學期間每年兩個來回,在活學活用中沉淀能力。”副校長湯書福說。

剛一入學,施政歡就感到理論學習撲面而來的壓力。不僅有林業經典專技課程,還有無人機應用技術、Arcgis和CAD等現代新技術課程。等到課程“啃”完了,考試結束放假后的第二周,她就要到縉云縣林業局報到去林場參加實訓。

施政歡印象最深的是,有一年去白云山森林公園開展資源調查。她們一組6人每天背著工具包,帶上干糧就開路。兩個月里走遍了白云山的每一個林地小班,做了無數個標準地。雖然下山時已筋疲力盡,但稍作休整后就到圖書館進行數據整理。兩個月下來,在做標準地調查時,確定樣地、拉皮尺、每木檢尺等一系列動作快成肌肉記憶了。等新學期開學后,團隊匯報展示實踐成果,專業教師將據此適當調整教學內容,給“聽得見炮聲”的學生一一回應。

據了解,在工學交替的大周期里,該專業還會視具體教學目標,穿插若干個學訓結合的小模塊。如大一“植物學”課堂上,專業教師講解植物的基本知識,并采用游園的形式在校園認識各種植物。課程結束后,學生要到蓮都區的林場開展為期兩周的實訓,認識更多植物種類,研究它們不同的長勢和生態習性特點。

為了匹配這項教學改革,學校專門設計了“三導師制”。學校的學業導師指導學習和“答題”,簽閱學生筆記,每學期主動約學生面談兩次以上。單位的職場導師基于工作需求“出題”,指導學生崗位實踐和職業生涯規劃。高校科研院所的科研導師輔助“攻克難題”。三導師交叉互補指導,實現專業所學和實用前沿技術“零時差”。

留得住:紅綠融合全面育人

在不少人眼中,“定向”除了工作上有保障外,學林務林本身卻是一門“苦學問”。“年紀輕輕就在大山里享受寂寞”“比起其他專業的定向生,收入也不算高”等說法不時會泛起。

在周一紅看來,學好林技專業是立身之本,培養留得住的人才是長久之計。每屆林技專業學生的開班第一課,地方林業主管部門領導、學校書記和校長都從未缺席。“全校所有專業獨此一家,就是向學生傳遞向大山深處奔赴的青春信念。”周一紅說。

接下來的4年里,學校整體架構思政、專業、特質、能力的“四項錘煉”計劃,紅綠融合培養德技兼修的林技人才。如“思政錘煉”,打破原來師生黨員支部分離、專業混編狀況,將支部建在專業上,將浙西南革命精神、70年積淀的校友林業故事融入課程教學,上好行走的思政課;“特質錘煉”針對艱苦行業需求,量身定制“每天一小時鍛煉,每天一小時閱讀,每周一篇周記,每月一次拉練”項目,其中“每月一次拉練”時間3小時,來回10公里,以此磨煉學生“會上山”本領。

8年來,該定向班學生一半以上在畢業前光榮入黨,林業技術專業群有6人先后獲評“全國林科十佳”畢業生,還摘得“綠色中國年度人物”提名獎、“浙江環保民間力量先鋒榜”前20強、浙江省十佳環保志愿者等榮譽。2020年,林業技術專業群入選浙江省高職教育高水平專業群(A類)。

2023年,林技專業又迎來新的發展機遇。浙江省教育廳、省林業局、省人力資源和社會保障廳聯合發文,定向招生規模從30人擴大到73人,招收范圍從麗水市為主擴大到浙江55個林區縣。

“浙江省‘七山一水二分田’,是全國首個現代林業經濟發展試驗區,學校將以‘育苗成木、積木成林’的理念為引領,培養‘實干實戰不怕苦,能說會寫會上山’的新時代護林人,服務生態文明建設。”周一紅說。(記者 蔣亦豐 通訊員 朱軍連)